Der Schengen-Raum kann als Kind der Einigungsbestrebungen Europas betrachtet werden und sollte die Schaffung eines einheitlichen Europäischen Wirtschaftsraums ermöglichen. Um realisiert werden zu können, mussten dafür die Personen- und Warenkontrollen an den „Binnengrenzen“ entfallen. Also an jenen Grenzen, die die europäischen Staaten voneinander trennten. Tatsächlich wurde die Abschaffung dieser Grenzkontrollen im Schengener Abkommen von 1985 in Aussicht gestellt. Beteiligt an diesem Vertrag waren zunächst die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

Unterzeichnung des Schengen-Vertrags 1985. Foto: Europäischer Rat / Lizenz

Eventuelle durch den Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen entstehende Sicherheitslücken sollten durch „Ausgleichsmaßnahmen“ verhindert werden: Einerseits beschlossen die Vertragsstaaten, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz über die Binnengrenzen hinweg zu stärken. Dazu wurde das „Schengener Informationssystem“ (SIS) ins Leben gerufen, in dem für Fahndungszwecke Personen- und Sachdaten gespeichert wurden. Zum anderen wurden die Kontrollen an den „Außengrenzen“, also jenen zu Drittstaaten, verschärft und sollten nach einheitlichem Standard erfolgen. Abgerundet wurde die Stärkung nach Außen durch eine gemeinsame Visa- und Asylpolitik: Das gemeinschaftliche Visum berechtigte Angehörige von Nicht-Vertragsstaaten zum Aufenthalt im gesamten Schengen-Raum. Asylanträge schließlich mussten von jenem Schengen-Staat bearbeitet werden, welchen der Asylsuchende zuerst betrat. Die Realisierung von „Schengen“ erfolgte aber erst 1995, da die Unterzeichnerstaaten lange nicht willens waren, die Kontrolle darüber, wer bei ihnen ein- und ausreiste, an andere abzutreten.

Geschichte einer Integration?

Als 1995 dann die Schlagbäume fielen, hatten sich Spanien und Portugal dem Schengener System angeschlossen. 1997 folgten schließlich Italien, Österreich und Griechenland. Damit waren jene Staaten Teil „Kerneuropas“ geworden, welche die Europäische Gemeinschaft gegründet, beziehungsweise ihr in der ersten Süderweiterung beigetreten waren. Anders verhielten sich jene Länder, die bei der ersten Norderweiterung zur EG gestoßen waren: Großbritannien setzte seinen europapolitischen Sonderweg fort und war nur bereit, das „Schengener Informationssystem“ mitzutragen. An einen Wegfall der Grenzkontrollen dachte man in London nicht. Dadurch wurde auch Irland, das seit den 1920er Jahren mit dem Vereinigten Königreich in Passunion stand, der Beitritt zu „Schengen“ verwehrt. Dänemark schließlich befand sich seit 1957 in einer Passunion mit den anderen skandinavischen Ländern und wollte aus dieser auch nicht austreten. Folglich bedingte es für sich heraus, dass es die Schengener Statuten von Fall zu Fall anwenden durfte.

Um die skandinavische Einheit nicht zu gefährden, zugleich aber auch die paneuropäische Reisefreiheitszone zu verwirklichen, wurden schließlich im Jahr 2001 alle Länder Skandinaviens Teil des Schengen-Raumes: Damit auch Norwegen und Island, die gar nicht Teil der Europäischen Union waren. 2008 traten schließlich auch die Schweiz und 2011 Liechtenstein „Schengen“ bei. Damit waren hinsichtlich der Reisefreiheit die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) gänzlich mit der EU assoziiert. Die EFTA hatte ursprünglich den Zweck gehabt, ein alternatives wirtschaftspolitisches Integrationsmodell zu dem der EG zu bieten. Allerdings waren viele ihrer Mitglieder schließlich selbst der Europäischen Gemeinschaft beigetreten, sodass die EFTA heute nur noch aus den vier besagten Ländern Norwegen, Island, Schweiz und Liechtenstein besteht. Zu diesem Zeitpunkt war „Schengen“ bereits Teil des EU-Vertragswerkes: 1999 waren die diesbezüglichen Abkommen in Unionsrecht überführt worden. Alle Staaten, die sich ab diesem Zeitpunkt der Europäischen Union anschließen wollten, mussten sich auch den Schengener Abkommen anpassen.

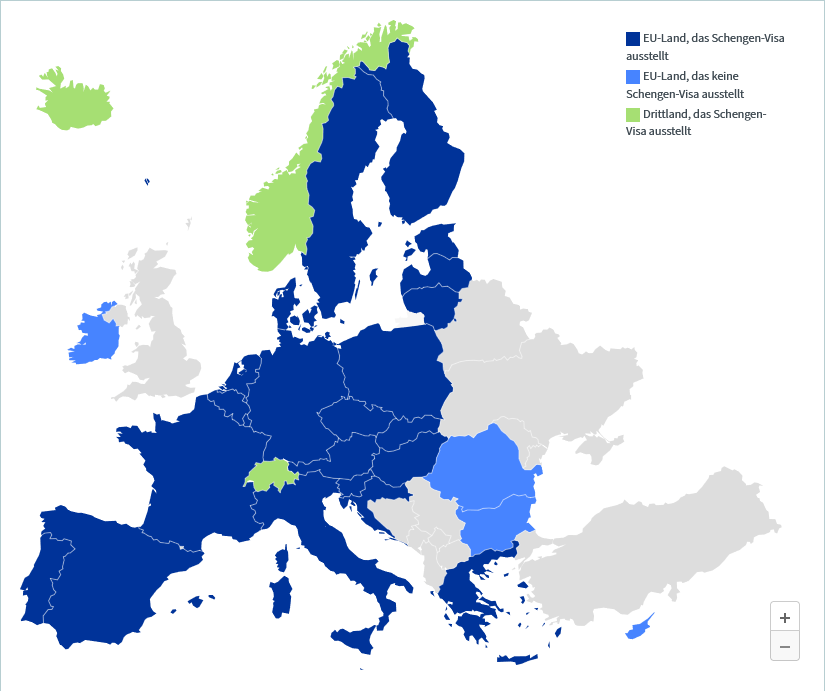

Die EU und der Schengenraum auf einen Blick. Grafik: Europäischer Rat / Lizenz

Waren die Nord- und Süderweiterung der Schengen-Zone in den ursprünglichen Vertragsstaaten noch recht einfach vermittelbar gewesen, stieß die Erweiterung nach Osten auf viele Widerstände. Es waren vor allem rechtspopulistische Kräfte in den reichen Ländern des europäischen Nordwestens, die das Bild einer wirtschaftlich motivierten „Völkerwanderung“ aus den Staaten Mittelosteuropas dorthin an die Wand malten. Hinzu kam die Vorstellung, dass nach der Öffnung der Binnengrenzen osteuropäische Verbrecherkartelle massiv nach Westeuropa würden einsickern können. Beides entbehrte jeglicher Grundlage, war doch etwa die Arbeitnehmerfreizügigkeit für Mittelosteuropäer nach Deutschland und Frankreich auf Jahre ausgesetzt. Dies kollidierte nun mit dem Wunsch in den westeuropäischen Hauptstädten, Mittelosteuropa in den EU-Binnenmarkt zu holen. Auch sahen die Mittelosteuropäer in der Mitgliedschaft zum Schengen-Raum den Abschluss der 1989 begonnen „Rückkehr“ nach Europa. Um dies alles miteinander in Einklang zu bringen schoben die Staats- und Regierungschefs der EU eine mehrjährige Übergangsfrist zwischen dem Beitritt Mittelosteuropas zur Union und dem zu „Schengen“. 2003 schlossen die alten EU-Mitglieder mit den Neumitgliedern in spe eine Sicherheitskooperation ab und verpflichteten sie 2005 in „Schengen III“ zur Vertiefung der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit. Zusätzlich wurden moderne Grenzbefestigungen an den östlichen Grenzen Mittelosteuropas installiert. Nachdem diese „Ausgleichsmaßnahmen“ implementiert waren, traten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Ungarn 2007 schließlich dem Schengener Abkommen bei.

Herausforderungen für das Schengen-Projekt

Nachdem sich das Europa der offenen Grenzen einige Jahre bewährt hatte, geriet es infolge des Arabischen Frühlings von 2011 unter massiven Druck: Aus Nordafrika kam es zu verstärkten Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer in Richtung auf die EU. Die südeuropäischen Staaten sahen sich rasch mit der Kontrolle ihrer Außengrenzen überfordert. In den reicheren Staaten des europäischen Nordwestens wurden erneut rechtspopulistische Kräfte aktiv, die erklärten, ihre Länder seien das Ziel der Fluchtbewegungen. Offenkundig nahm man diese als wirtschaftlich motiviert wahr und agierte, wie man bereits im Hinblick auf Mittelosteuropa gehandelt hatte: Mit Abwehr. Die Parteien der politischen Mitte sprangen auf den fahrenden Zug auf und drängten in Brüssel darauf, erneut Grenzkontrollen an den Binnengrenzen einführen zu dürfen. Dies führte 2013 zu einer Reform des Schengener Vertragswerkes hin zu einem „Notfallmechanismus“. Den Vertragsstaaten wurde erlaubt, für maximal zwei Jahre am Stück Personen- und Warenkontrollen an ihren nationalen Grenzen durchzuführen. Infolge der nächsten großen Fluchtbewegung 2015 aus Syrien über die Türkei nach Mitteleuropa machten dann etwa Deutschland, Österreich, Dänemark und Frankreich von dieser Regelung Gebrauch. Slowenien und Ungarn befestigten hingegen ihre Außengrenzen durch Zäune. Als dann während der Corona-Krise die meisten Nationalstaaten erneut zu Grenzkontrollen griffen, erhielt die paneuropäische Reisefreiheitszone einen weiteren Dämpfer.

Und auch nachdem die Pandemie ausgestanden ist und die Flüchtlingsbewegungen abgeebbt sind, bleibt Schengen nicht unumstritten. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die offenen Binnengrenzen für viele Europäer*innen zu einer Normalität geworden sind. Auch wollen sie diese Lebensrealität im zunehmend vernetzteren und mobilen Europa nicht missen.

Die Zugehörigkeit zum Schengen-Raum beinhaltet für die Vertragsstaaten eine Reihe von Vorteilen: Zum einen ist das Zusammenwachsen Europas hier für die Bürger*innen ganz praktisch erfahrbar, genießen sie doch hier eine zuvor nie gekannte Reisefreiheit. Zum anderen ist „Schengen“ eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf des europäischen Binnenmarktes. Aber auch dem Aspekt der Sicherheit ist Rechnung getragen worden: Die Grenzraumüberwachung an den Binnengrenzen führte zu effizienteren Kontrollmechanismen. Die gemeinsame Kontrolle an den Außengrenzen sorgte dafür, dass diese modernisiert wurde und spart zudem Gelder ein. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, sind die Vertragsstaaten nun berechtigt, für einen begrenzten Zeitraum wieder Personenkontrollen an den Binnengrenzen einzuführen.

Kommentare verfolgen: |

|